ぐるっと流山 性の権利と多様性を学ぶ 親から子に伝えたい 幼児期からはじめる多様性に配慮した性教育講座

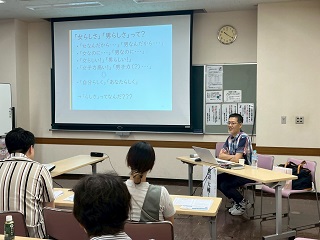

令和7年9月21日(日曜日)、南流山センターで「親から子に伝えたい 幼児期からはじめる多様性に配慮した性教育講座」が開催されました。講師には、埼玉大学ダイバーシティ推進センター准教授の渡辺大輔さんをお招きし、市民17人が参加しました。

講座の冒頭では、参加者がワークを通じて性に関する「思い込み」について考える時間が設けられました。 「女性だったら~、男性だったら~」といったジェンダーバイアス、「カップルといえば男女」という異性愛中心主義、「生まれたときに割り当てられた性別で生きるのが当然」というシスジェンダー中心主義などが紹介され、これらは性に関する無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)であり、先入観による偏った判断や無意識の差別につながると説明がありました。例えば「男性が料理をすると褒められるが、女性が料理しても当たり前とされる」といった例を挙げながら、「自分らしく」「あなたらしく」について参加者同士で意見を交わしました。

続いて、「性」の構成要素として次の5つについて学びました。 1. 性自認:「こころ」の性。自分自身が認識している性別。 2. 身体の性的特徴:「からだ」の性。外性器や内臓、染色体などの生物学的特徴。 3. 性別表現:「らしさ」の性。服装や言葉遣い、振る舞いなど、自分をどのように表現したいか。 4. 性的指向:「好き」の性。恋愛感情や情緒的・性的な関心がどの性別に向かうか。 5. 法律上の性別:戸籍上の性別。

また、セクシュアルマイノリティ(性的少数者)を表す総称「LGBT」についても説明がありました。 LGBTとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を取った言葉で、性的マイノリティを包括的に表す用語です。統計によると、性的マイノリティは人口の少なくとも3.3%程度存在するとされ、流山市の人口約21万3千人に当てはめると、約7千人が該当すると推計されます。 講師は、「性的マイノリティの人が“周囲にいない”のではなく、社会環境が“存在を隠させている”のだ」と述べました。また、現在の社会環境について「性のあり方が多様化している」のではなく、「もともと多様だったものが可視化されたにすぎない」と語りました。

性の多様性は誰にでも存在するものであり、「普通」というカテゴリーは存在せず、「シスジェンダーかつ異性愛者」という属性が多数派であるにすぎないと説明されました。講座では、性の多様性を理解するための動画もいくつか紹介されました。

次に、「LGBT教育」について学びました。 「LGBT教育」では、セクシュアルマイノリティが“説明される側”となり、多数派は多様性に含まれず、「マイノリティを理解してあげる“フツーのわたし”」という構造が再生産されること、そしてその結果、当事者が教室で居づらくなるという現実があると指摘されました。そのうえで、性の多様性教育として、“あの人たち”ではなく“わたしたち”の問題として性の多様性を考える教育が必要であると語られました。トランスジェンダー差別の話題にも触れ、トイレやお風呂など、よく取り上げられるテーマについても解説がありました。

さらに、未就学児に対する実践的な包括的性教育についても紹介されました。 この年代の性教育には絵本の活用が効果的であり、イラストやストーリーを通じてわかりやすく伝えることができるため、大人にとっても参考になるとのことでした。発達段階に応じた絵本や漫画、書籍の紹介があり、子どもの性教育と多様性理解のための動画も全員で視聴しました。あわせて、性教育や性の多様性に関する相談先の紹介も行われました。

質疑応答では、「カミングアウトされたらどうすればよいか」「“らしさ”を意識して子育てしているが、今後どう対応すればよいか」といった質問に対し、講師が丁寧に答えていきました。 講師は、最後に「自分の性と多様性について知る環境を整え、学び続けることが大切です」と語り、講座は終了しました。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 企画政策課

〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階

電話:04-7150-6064 ファクス:04-7150-0111

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。