ぐるっと流山 女性の健康講座 これって更年期?日々のしんどさを我慢しないフェムテック講座

令和7年8月2日(土曜日)、おおたかの森センターで「女性の健康講座 これって更年期?日々のしんどさを我慢しないフェムテック講座」が開催されました。暑い中での開催になりましたが、14名の女性が参加されました。

講師は、流山在住の助産師、小林由美子さん。自己紹介では、ご自身の子育てが大変だった経験から地域で働くようになったことや、15年ぶりに出産した友人がから聞いた最新のフェミニンケアに興味を抱いたことなどをお話しされました。

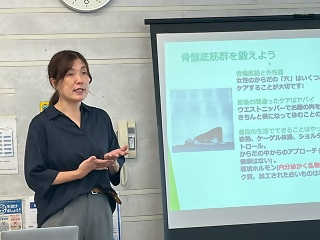

フェミニンケアとは、女性のフェミニンゾーンをケアすることで女性ホルモンを整えるもので、欧米では当たり前のケアだそうです。知識として知っていると知らないとでは大違いであると話されました。具体的なケアの方法として、尿漏れの対策のために骨盤底筋群を鍛える方法や、最新の生理用品などについて学びました。産後に補正下着などでウエストを締めることが臓器の下垂、尿漏れの原因になることもあるそうです。自分自身の体や食生活に向き合うことの大切さにも触れ、月経は一ヶ月の食生活の結果でもあるとも話されました。月経痛対策として、投薬も良いが、食生活を見直してみることも大切だとのアドバイスがありました。また月経痛は化学物質の経費吸収にも原因があるため、下着や生理用品の素材を気にしてみるのも良いそうです。

検診の重要性にも触れ、乳がんや子宮がん検診を受けることや、生理の遅れや不正出血、月経痛、過多月経、のぼせなどは、更年期症状と決めつけがちですが、癌や甲状腺などの重大な疾患の場合もあるので、自己判断をせず婦人科を受診するようにと勧められました。

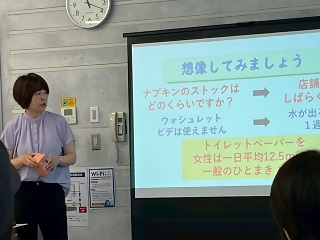

続けて、宮城県出身の助産師で防災士の末安早苗さんから、仙台で東日本大震災を被災したご経験を伺いました。

避難所でエコノミークラス症候群を発症した入院患者のうち、77%が女性であったことにふれ、炊き出しなどで立ちっぱなしの姿勢が多かったことが原因のひとつだったと話されました。家事は女性の仕事と考えられがちで、炊き出しは女性の担当とされたことで、固定的性役割分業が避難所の健康被害を引き起こしている実情について伺いました。また、実際に避難所で起こった出来事として、物資配給受付が男性だったため、生理用ナプキンが欲しいと言っても伝わらなかったり、1つしかもらえず困ったことなどが紹介され、避難所運営に女性が参画することの重要性や普段からの備えの大切さを話されました。

最後の質疑応答では、過多月経とピルの関係性や、子どもの初潮に際して何を伝えたら良いかなどの質問がありました。参加者からは、「フェミニンケアについて初めて知った」、「食の大切さを実感した」、「足首は冷やさないようにする」など、知識を得たことに満足されたとの感想を多くいただきました。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 企画政策課

〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階

電話:04-7150-6064 ファクス:04-7150-0111

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。