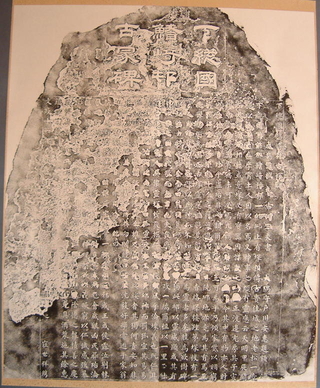

鰭ヶ崎三本松古墳の碑(下総国鰭崎邨古冢碑)

「下総國鰭崎邨古冢碑(しもうさのくに ひれがさきむら こちょうひ)」と刻まれたこの碑は、江戸時代の後半の文政11年(1828)、鰭ヶ崎村の名主渡辺睦(庄左衛門)が建てたものです。

碑には『睦の祖父である渡辺充房と父である寅が天明の飢饉の時、古墳を掘って財宝を掘り出し食べ物にかえてようとした村人がいたが、これをやめさせ私財を投じて農民を飢えから救った。』と記されています。

碑の文章は江戸時代の儒学者成島築山(なるしまちくざん)が作成し、幕末の三筆と称される書家、市河米庵(いちかわべいあん)が書いています。また碑の上の方に四角く囲まれた額(篆額)の書者は、幕府の役人戸川安恵(とがわあんけい)です。碑は当時の一流の人々がかかわって建てられたものです。

鰭ヶ崎三本松古墳は、出土する埴輪から、6世紀中葉の築造と考えられ、前方部から後円部までの全長25メートル、高さ2メートルの本市では最大の前方後円墳でした。東葛飾地区で数少ない前方後円墳で、そこに葬られた人は地域の長クラスの人ではないかと見られています。

古墳は裾のぎりぎりまで土が取られ急な崖となっていることから、鰭ヶ崎・思井地区区画整理事業に伴って、古墳の発掘調査が行われ、古墳は消滅しました。

古墳上にあった石碑は、発掘調査と公園整備のため移動し、その間には石碑の保存処理を行いました。そして令和3年10月に古墳跡地に整備された鰭ケ崎4号公園に戻り、一般に公開をしております。

- 名称

- 鰭ヶ崎三本松古墳の碑(下総国鰭崎邨古冢碑)

- ふりがな

- ひれがさきさんぼんまつこふんのひ(しもふさのくにひれがさきむらこちょうひ)

- 員数

- 1基

- 区分

- 流山市指定有形文化財

- 所在地

- 流山市鰭ヶ崎1-9

- 時代

- 江戸時代

- 指定年月日

- 平成15年3月31日

- 備考

- 建造物

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

生涯学習部 博物館

〒270-0176 流山市加1丁目1225番地の6 流山市立博物館

電話:04-7159-3434 ファクス:04-7159-9998

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。